Tanpa terasa, ini sudah bulan keempat kami di Delft. Berkaca dari tulisan 1/3 Edinburgh yang saya tulis beberapa tahun lalu ternyata Alhamdulillah bermanfaat untuk beberapa orang, saya akan rangkumkan juga empat bulan pertama di Delft, dengan topik: keberangkatan (e.g., visa, barang bawaan) dan adaptasi (e.g., biaya hidup, pendidikan anak). Enjoy!

1. KEBERANGKATAN

Seperti saya ceritakan sebelumnya: suami sudah berangkat duluan selama dua tahun ke Belanda untuk PhD dia dan saya menyelesaikan second master dulu. Begitu urusan sekolah dan beasiswa saya beres, kami langsung mencari waktu yang paling pas untuk saya dan anak berangkat ke Belanda. Ada dua hal yang perlu diperhatikan: (i) temperatur. Kami yakin adaptasi anak kami (umur 2 tahunan) bakal lebih menantang kalau temperatur Delft sedang rendah. Jadi kami putuskan untuk datang saat sudah melewati puncak dingin di Delft. Sehingga, walau PhD saya mulainya September ini, sengaja kami berangkat lebih awal untuk adaptasi anak dan berangkat di awal Maret, dan (ii) akomodasi. Pencarian akomodari di Delft, terutama untuk family, itu susaaahhh sekali. Kami menghubungi 20-30 akomodasi yang diiklankan dan cuma segelintir yang membalas. Solusinya? Telpon! Dari pengalaman kami, banyak public maupun private sector Belanda itu tidak responsif membalas email. Sehingga paling tepat adalah menelpon (yang ini juga PR. Belanda adalah negara non-English language paling fasih berbahasa Inggris, tapi automatic answernya sering kali cuma menggunakan Dutch). Btw, go show tidak diapresiasi di Belanda jadi usahakan buat janji dulu. Setelah menelpon dst tersebut, akhirnya kami mendapat kesempatan 3-4x untuk viewing. Viewing dilakukan bersama beberapa orang lain (alias saingan kami untuk mendapatkan akomodasi tsb). Setelah viewing, semua kandidat yang berminat diminta membuat surat lamaran ke landlord (berisi identitas, income kita, dst) dan landlord akan memberi ranking prioritas berdasarkan apapun pertimbangan doi. Btw, sebenarnya kami hanya ranking 2 di akomodasi kami yang sekarang ini. Tapi yang ranking 1 mengundurkan diri, sehingga kami di last-minute bisa mendapat flat ini. Rezeki.

Setelah mendapat akomodasi, langsung kami pesan tiket untuk kami bertiga (suami jemput ke Indonesia dong tentu! Saya gamau sendirian bawa barang dan toddler di penerbangan jarak jauh :p). Kami memilih penerbangan Garuda Indonesia karena, pada saat itu, GA satu-satunya yang direct dari Jakarta ke Amsterdam. Bagasipun transfer dari Yogya (masukin semua bagasi di Yogya dan langsung ambil di Amsterdam). Lalu dari Amsterdam, kami naik taxi ke Delft (99 Euro, booking dan bayar online di sini). Kami berangkat jam 10an pagi Yogya-Soetta. Karena penerbangannya JKT-AMS itu tengah malam (artinya: nunggu setengah hari bersama toddler di kala pandemi), kami booking Anara Hotel yang berada di dalam Terminal 3. Hotelnya bagus, si anak seneng karena bisa lihat landasan pesawat dari dalam kamar, tapi lokasi hotelnyanya masih banyak pegawai bandara-pun belum familiar (jadi telpon dulu aja. Intinya: dari samping Pepperlunch turun lift).

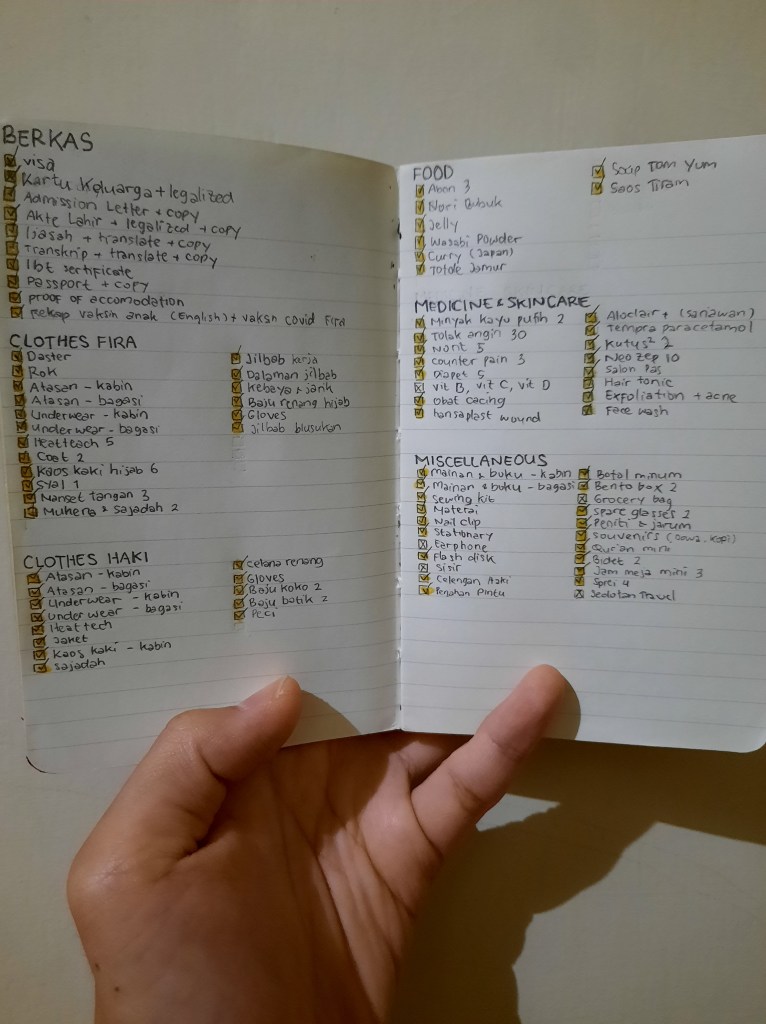

Selama di pesawat, Alhamdulillah tidak ada kendala karena sengaja memilih yang jam anak bobo. Sayapun sengaja bawa bekal untuk anak (terutama: protein), karena makanan di pesawat pasti rasanya menyengat. Mainan tentu saja: puzzle baru, stiker baru, buku pesawat etc. Satu koper kabin anak saya isi full dengan mainan. Untungnya, penerbangan tsb bukan penerbangan pertamanya anak karena pernah naik pesawat saat pengurusan visa ke Jakarta. Ohya tentang visa: (i) anakpun harus datang untuk appointment visa di kedubes belanda. Saya nanya (tepatnya: protes) ekplisit ke petugas yang meriksa berkas dan dijawab kalau anak baru lahirpun tetep harus dateng sendiri untuk dilihat mukanya; (ii) buat pengantar, ada cafe layak di samping lokasi appointment/persis seberang perpustakaan Erasmus Muis untuk menunggu. Masuknya dari pintu yang sama -> appointment belok kiri, ke perpus/cafe belok kanan. Tentang bandara, kalau bawa anak, jangan lupa minta prioritas saat ngantri. Di bandara Belanda, prioritas seperti ini otomatis akan diberikan (petugas inisiatif menyuruh kita langsung ke antrian prioritas). Tapi di Soetta, saya harus nego dulu ke petugasnya supaya bisa ga ikut ngantri di antrian panjanggg jemaah umrah sambil ngegendong anak yang tidur. Tentang barang bawaan, ini list saya saat saya single S2 dulu dan sekarang pas bawa buntut:

2. ADAPTASI

Kasus kami ini agak unik, karena saya: (i) mengawali sebagai dependent suami baru mulai PhD saya sendiri, sehingga intake kami berbeda, dan (ii) sumber funding kami berbeda. Suami sebagai employee TUDelft (digaji kampus TUDelft) sedangkan saya dari LPDP. Sehingga bahkan bagian HR/asuransi/dstpun bingung dengan kasus kami haha. Long short story, ini mungkin beberapa poin yang bisa saya simpulkan:

a. Mending mana: funding LPDP atau employee?

Saya selalu utarakan ke semua temen yang sedang master: kalau besok pas PhD bisa dapat pendanaan dari Eropa, ambil! Karena… sebeda itu dengan external funding. Ada dua perbedaan mencolok internal funding (dibiayai kampus maupun proyek EU) dan external funding (e.g., LPDP), yakni:

(i) Nominal

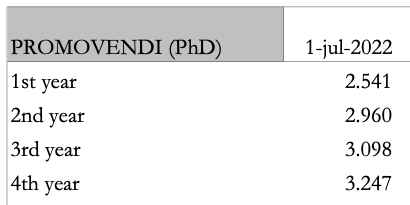

Dari dulu saya ke mana-mana mencari: sebenernya take home pay-nya gaji belanda itu berapa sih? Saya cuma tau brutonya, seperti di gambar ini.

Tapi setelah dikurangi pajak dan ditambah bonus, intinya berapa sih dan kzl ga nemu satupun yang menginformasikan. Padahal penting banget data gituan buat saya yang overthinking ini hahaha. Jadi, saya mencatat selama tiga tahun ini take home pay (THP)-nya suami berapa perbulan. Dengan keadaannya: (i) ada bonus 2x setahun di bulan Mei (summer bonus) dan bulan Desember (holiday bonus), (ii) suami ga ngambil jatah libur (alias jatah liburnya dijual menjadi uang), dan (iii) memakai skema 30% ruling, yaitu 30% dari gaji pokok ga dikenakan pajak (hanya bisa diklaim oleh yang belum pernah ke Belanda dalam lima tahun terakhir). Kesimpulannya: kalau dirata-rata dalam setahun, THP perbulannya ternyataaaa ya sesuai (hampir persis) dengan nominal di tabel itu.

Sedangkan saat ini awardee LPDP akan menerima nett 1.300 (tidak kena pajak) perbulan untuk Delft. Akan ada tambahan +25% perorang kalau membawa keluarga (max +50%. Jadi kalau membawa satu spouse dan anak berapapun, yang diterima adalah 1.300+650 = 1.950 EUR). Apakah ini cukup? Saya selalu menekankan: income dari LPDP cukup bgt kalau single. Saya dan semua awardee (at least kecuali di beberapa kota outliers) yang saya kenal bisa menabung lumayan dari masa sekolah kami dulu sebagai single. Beberapa awardee bahkan bisa naik haji dari Eropa dengan saving itu. Tapi kalau membawa keluarga, cukup tidak? Saya akan jabarin expense family kami di bawah.

(ii) Benefit

Kami ikhlas membayar pajak 38.1% pemerintah Belanda karena benefitnya juga terasa langsung. Selain infrastruktur, ada child benefit 250an EUR per-tiga-bulan yang diberi untuk semua anak di bawah 18 tahun ([Edit: apakah termasuk untuk anak awardee LPDP? Sampai saat ini, kami belum tau karena belum nemu case yang mengajukan child benefit dengan full-LPDP]). Khususnya buat orang tua pembayar pajak, daycare (yang mahal buanget) itu juga disubsidi. Hitungan kasarnya: biaya daycare sebulan (full 5 hari/minggu) itu 2.000an EUR (iya, serius. semahal itu). Kalau kedua ortunya pembayar pajak dengan jumlah jam kerja full-time, bisa klaim kinderopvangtoeslag dan daycare jadi bayarnya 500an EUR sebulan. Signifikan reduksinya. NAAAHHH MASALAHNYAAA PhD external funding (seperti awardee LPDP) ga bisa dapet subsidi ini. Jadi keluarga kami = suami employee pembayar pajak + saya LPDP bukan pembayar pajak = ga bisa dapet subsidi ini. Solusinya gimana dong Fir? Kalau ini, japri sis haha. Panjang sekali soalnya 🙂

Anw. Walau salary internal PhD student = lebih banyak dari LPDP, tapi tanamkan kalau merekapun… adalah pekerja bergaji rendah. Gaji suami saya yang sedang PhD = tetep jauh lebih rendah dibanding gaji anak S2 yang kerja di perusahaan sini. Terlebih, salary PhD Belanda itu bukan terbesar di Eropa. Bisa cek di sini untuk perbandingan salary PhD negara-negara lain. (anw lagi, jangan lupa lapor pajak di SPT Indonesia. Lapor aja, gausah bayar pajak lagi kan udah bayar di sini. Beasiswa juga masuk ke komponen ga kena pajak kok)

b. Biaya hidup berapa?

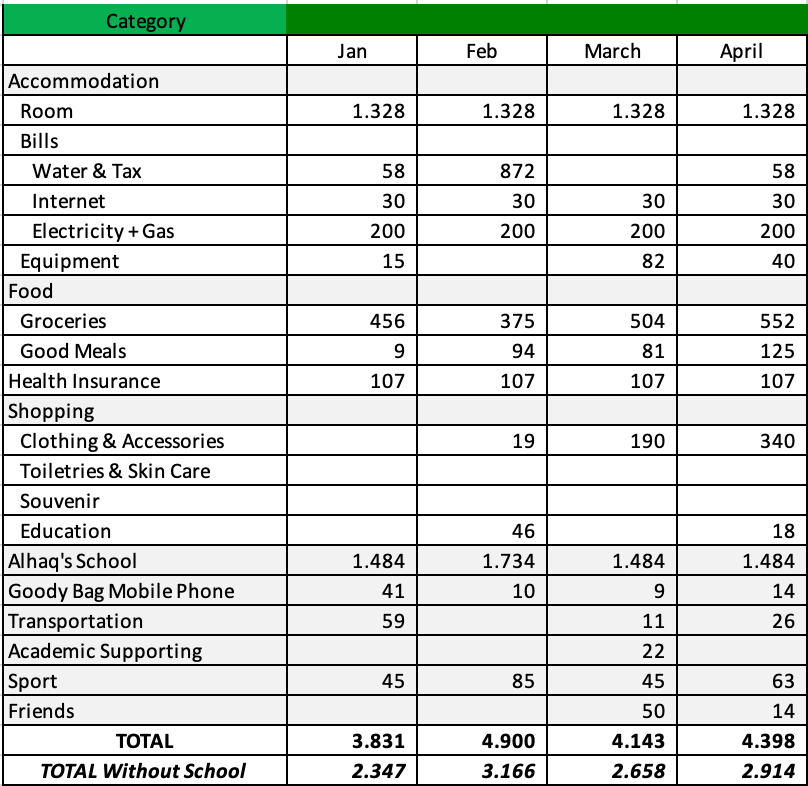

Selama dua tahun suami tinggal sendirian di Belanda, pengeluaran bulanan dia kurang lebih: 500-700 EUR untuk akomodasi (termasuk bills dan pajak provinsi; dia udah pindah akomodasi 3x mulai dari DUWO, shared house, hingga studio) + 200an untuk makan. Tapi sejak ada anak, pengeluaran membengkak haha karena akomodasi family itu mahal sekali dan Belanda itu ketatttt bgt untuk akomodasi: sebelum BSN kita terima, Gementee akan nanya (wawancara) tentang kelayakan akomodasi kita (kamarnya luasnya berapa untuk perorang, ada jendelanya atau enggak, bahkan temen ada yang diminta nunjukin foto kamarnya). Beda sama kisah di negara lain yang kami tau banget satu rumah kecil dihuni sama 4 keluarga, di Belanda ga bisa gitu. Terlebih, karena kami berdua bakal PhD di TUDelft, kami cari akomodasi yang deket kampus. Siapkan anggaran 1.000-1.500 EUR sebulan (exclude bills) untuk akomodasi dua kamar (anak harus kamar terpisah) di daerah sini. Tapi kalau ga butuh deket kampus, Rijwick dan Den Haag menawarkan opsi yang lebih banyak. To sum up, ini pengeluaran riil kami selama empat bulan:

Akomodasi kami tipe semi-furnished. Kasur kami beli sendiri di Matrasdirect (ga di IKEA karena review matrasnya IKEA tidak recommended), mesin cuci+dryer (karena kami pasti wacana kalau perlu ngejemur segala) di coolblue yang bergaransi dan gratis pengantaran-pemasangan, dan pritilan di IKEA (ongkir gratis kecuali barang besar).

Tentang makanan, sejak S2 di UK, saya insyaAllah ketat untuk kehalalan makanan (termasuk bumbu dan bahan campurannya), sehingga hampir selalu si suami masak di rumah. Tbh, mencari restoran halal di Delft itu juga susah, karena: (i) restoran Indonesia ga ada yang halal sekaligus enak (jadi jangan langsung asumsi restoran Indonesia = halal, tidak tidak), (ii) kami bosen sama makanan Turki haha. Opsi restoran halal yang kami suka beli palingan ini: Taste the Best (Mall De Hoven), Karim Fast Food (cobain Hotwingsnya deh). Samara2Go juga bisa. Kalau mau eskrim, minta yang non-alkohol dan gelatin dari soya. Cheesecake bisa terobati di MultiVlaai (cuma menu yang di link itu doang) yang ada counternya di Mall De Hoven. Groceries: Jumbo (Mall De Hoven), AH XL (seberang Mall De Hoven — toiletries lengkap buat anak), LIDL (buat sayur mayur lebih lengkap), dan Polat (toko halal, Mall De Hoven). Shoyu halal juga ada di Polat anw #pentingbuatgw. Tapi katsuobushi gitu ga ada di sana maupun Super Panda, jadi kalau niat bisa order di semacem Gembira atau Azia.

Aplikasi mobile berguna: Getir (diskon banyak, nyampe dalam hitungan menit), Bol (best deal banyak), Marktplaats (semacem eBay, saya dapet sepeda ok dari sini. Sering lebih ok dari facebook group). Situs belanja yang kami udah dan bakal terus pakai: Zalando (jaket proper opsi banyak), Amazon NL (udah much better mereka; ga kayak dulu: 2 dari 3 paket ga ada yang nyampe — untung selalu bisa klaim refund). Untuk bank, walau suami memakai AMRO, tapi saya memakai ING karena di Delft kantor AMRO sudah ga ada dari tahun ini. Membuka akun bank sebenernya gampang bisa via aplikasi, tapi saya bermasalah di tax dan harus ke kantornya untuk verifikasi (kantor cabang yang di central, ga bisa pas cuma ke kantor cabang pembantu yang di dalam Mall De Hoven –> kalau males ribet sebenernya bisa minta bikinin di mall sini. Di dalam toko Primera (iya, di dalem banget samping kasir); kalau ini go show aja gapapa).

c) Sekolah anak gimana?

Sistem pendidikan anak usia dini Belanda adalah seperti ini:

Umur 0-4: Daycare (opsional. Bayar mahal. Kalau kedua ortunya pembayar pajak, bisa klaim Kinderopvangtoeslag seperti yang saya ceritain di atas). Mayoritas daycare menggunakan Dutch aja, dan sepanjang saya nyari cuma nemu dua daycare yang billingual (Dutch + English) di Delft: True Colors dan Eglantier. Kedua sekolah itu kurikulumnya sama, di bawah naungan KinderopvangMorgen. Berhubung waiting list mereka panjang sekaliiii, daftarlah sejak lama. Inceran utama saya sebenernya True Colors soalnya lokasinya persis di samping kantor saya (tapi waiting listnya masih panjang. Nego bilang kalau kami berdua PhD di TUDelft (karena True Color kolaborasinya sama TUDelft)-pun ga dapet prioritas haha). Alhasil kami masukkan ke daycare Eglantier. Karena mahal, cuma mampu seminggu dua kali aja haha. Daycare ada yang tipe yang dua kelas seperti True Colors (ruangan anak 0-2 tahun serta 2-4 tahun terpisah), ada yang gabung dari bayi-yi till 4 tahun seperti Eglantier. Biasanya buka dari jam 8an – 18an (tergantung tempat dan program).

Umur 2.5-4: Peuterspeelzal alias Kindergarden. Ini opsional juga, bayar walaupun bayarannya tergantung lokasi. Di Peuterspeelzal naungan Stichting Delftse Peuterspeelzalen (SDP), murah 16 EUR sebulan. Tapi di True Color maupun Eglantier, harga 200an EUR sebulan. Jam 8an-12an siang, dua kali seminggu. Tapi kalau kita punya VVE dari JGZ yang mengindikasikan kalau anak kita butuh durasi sekolah lebih lama, bisa jadi empat kali seminggu. VVE ini juga tricky. Temen saya yang tinggal di Rijwick dan salah satu ortunya PhD TUDelft bisa dapet VVE karena dirasa anaknya butuh sekolah lebih lama untuk catch up Dutch-nya. Tapiii kami ga dikasih VVE padahal udah minta dan nego :”) JGZ ga ngasih VVE karena kami berdua PhD, dan doi bilang “bisalaaah sampean berdua ngajarin anak sampean sendiri, lagian di Delft ya sekolah penuh”. Btw ini juga lebih ngantri lagi kalau mau yang di Delft banget: True Color maupun Eglantier udah setengah tahun ngantri kami tetep ga dapet tempat. Akhirnya Alhamdulillah dapet di naungan SDP tapi mulainya baru bisa.. 6 bulan lagi :)) (Edit: ga ada hujan tapi angin selalu kenceng, pada suatu hari mendadak kami dapet email dari True Color yang mengabarkan ada slot kosong buat Peuterspeelzal. Langsung kami cancel Peuterspeelzal lain dan kami ambil yang Peuterspeelzal True Color soalnya di samping kantor saya persis. Metode belajarnya luar biasa OK, 100% recommended).

Umur 4 tahun: diusir dari daycare maupun Peuterspeelzal. Saatnya masuk bassisschool. Biaya gratis (kecuali Internasional School Delft (ISD) ataupun sekolah swasta lainnya) — paling ada kontribusi 50an EUR aja setahun buat dll dstnya. Tapi mayoritas sekolah bahasa pengantarnya Dutch aja. Yang billingual Dutch+English sedikit, salah satunya Eglantier itu tadi. Cara daftarnya gimana? Hubungi directier-nya (alamat email jangan ditranslate haha saya nyoba 3x failed terus eh ternyata karena alamat emailnya ke-translate). Pas bulan kami datang, pas banget dengan open day jadi kami diminta dateng dan dikasih formulir buat pendaftarannya. Alhamdulillah dapet tempat di situ. Btw daftarnya jauuuuh hari ya. Kami daftar pas si anak menjelang 3 tahunan. Tapi ada itu orang di sebelah yang daftarin anak baru lahir haha. Karena ya seketat itu antriannya. [Update: ternyata kami ga jadi ambil sekolahnya itu, karena si anak ga berkenan. Kami akhirnya masukin ke ISD, sesuai sama permintaan si anak).

Akhir kata, semoga bermanfaat! Selamat menikmati kedatangan.